(文/夏凡玉 圖/直接跟農夫買、邱經堯提供)

每到過年,烏魚子就成為最具代表性的美食之一!原因就在於「季節」,每年冬季,烏魚會從北方游到台灣南方產卵,大約冬至前後一個月的時間,正是腹中油脂轉為魚卵最肥美的時候。此時,漁夫們將烏魚子取出醃漬、曬乾,剛好可在農曆年前問世,加上烏魚子有多子多孫的寓意,遂成為台灣冬季重要的節慶美食。

野生捕撈量降低,生態養殖更具挑戰

早期臺灣烏魚多是野生捕撈,近年來,隨著季節與海洋問題,捕撈量大幅降低。根據農委會水產試驗所沿近海資源研究中心調查,早在民國64年至74年,烏魚年貨量均超過百萬尾,到了民國110年以後,只能捕撈20多萬尾。由於捕撈量大幅降低,許多業者會從國外進口烏魚卵,臺灣也有業者選擇自行飼養烏魚,並在冬至前後取出最有經濟價值的烏魚卵,做成鹹香味美的烏魚子。

在嘉義縣布袋鎮從事水產養殖的「邱家兄弟」,同時也是烏魚飼養者,兩代50多年來堅持以生態養殖法來「養土」、「養環境」。哥哥邱經堯表示,農業分為慣行農法與友善農法,生態養殖也是類似的概念,他們放養多種魚蝦,不使用化學藥物,就連魚池邊的草長出來,也用手工除草,確保環境無污染。

「我們從小就跟著爸媽在這裡養殖,和土地友愛共生,我們雖然是生產者,但不會求快、求量、求控制,寧願用較高的成本來維持農地的生物多樣性。」不只是邱家兄弟,現今有越來越多的水產業者也投入無毒環境、生態養殖的行列。

以生態養殖法飼養魚蝦,同時也在養土、養環境。

繁複加工,造就頂級美味

烏魚的養殖期大約2~4年,由於烏魚是雌雄同體,因此在魚苗時期無法看出性別,直到生長過程才會逐漸轉變成公烏或母烏,一池中大約3~4成的母烏。養大後,母烏的體型較大,飼主會判斷其成熟度,並在冬至前後、最飽滿之前完成捕撈、取卵的過程。

烏魚子的製程十分繁複,從手法、時間、溫度、鹽分⋯⋯無一不考驗生產者的耐心與經驗。首先,捕起的烏魚需在冰水中鎮暈、放血,再進行剖腹、取卵的過程。接著,順著魚卵表面的紋理,小心地刮除多餘的血管、血液,才能避免血液氧化變黑並造成腥味。處理完成後,將魚卵放入冷凍庫,使外膜迅速降溫、增加韌性,才不容易破裂。

取出解凍後,隨即進入醃漬過程。邱經堯分享,烏魚子與鹽份的融合非常重要,必須仔細拿捏鹽量與鹽漬時間!他的做法是採用嘉義布袋的州南鹽場所產的細霜鹽,因為質地細膩,可更均勻敷覆,提升成品的風味。鹽漬後,即可蓋上木板、以重物施壓。

值得注意的是,不同大小的烏魚子與鹽份接觸時間不同,需視烏魚子的大小來增、減時間。待鹽漬完成後,再用水沖洗、脱鹽、擦乾。邱經堯補充,「自來水的氯含量是2ppm,因為氯是致癌物,而且會影響風味,所以我們會改用純水或除氯的水。」細膩的加工過程,追求的不僅是美味,更是安全。

仔細拿捏鹽分與鹽漬時間,成為美味關鍵。

臺灣傳統的烏魚子乾燥是採用日曬法,每日早上曬3小時,下午再曬3小時,過程中必須輪流翻面,日落後再收回,如此反覆多日。有些生產者為了減少天然落塵,會改為日曬一天,再搭配放入冷藏環境的冷風乾燥法,如此可減少落塵與生菌數,同時保有日曬風味。

在乾燥的過程中,烏魚子應該去除多少水分?邱經堯說,這是每一家的商業機密,專業職人會靠觸碰來判斷含水量,也會用儀器來精準測量。當水分保留較多時,重量會增加,價格會更好,但嚐起來會偏鹹,口感也會降低;若水分太少,嚐起來就偏硬,「保留七成水分,是我認為的最佳口感。」

耀眼的金黃色澤,成為臺灣冬季限定的美麗風景。

專業農家吃法,老饕學起來

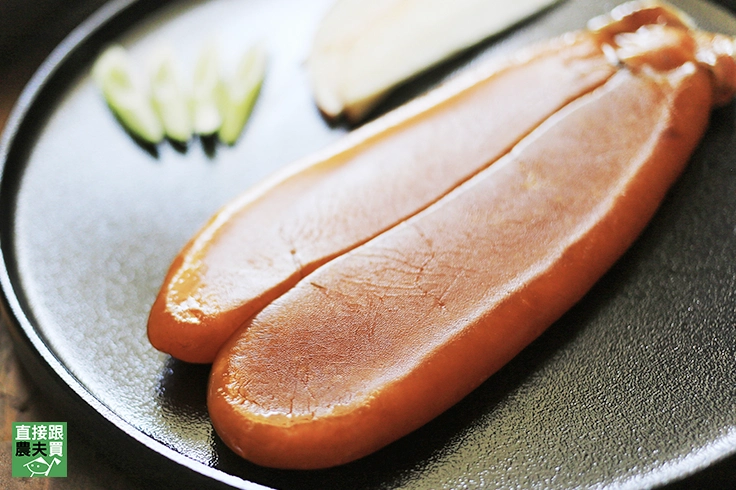

如何在家中烹調美味的烏魚子?邱經堯分享道地的農家吃法:取一淺盤,倒入將近一公分高的高粱酒,接著將整片烏魚子放進手持雙層鐵網中,將高粱酒點火,以手持烤網炙燒烏魚子,過程中需翻面,待兩面炙燒均勻約一分熟,即可熄火。

上桌前,切工也是關鍵!他建議切成一公分厚,感受烏魚子奔放的滋味,搭配清新、帶有甜度的青蒜、蘋果或水梨等,增加水分與口感;搭配的飲料可選擇香檳、白酒,不能飲酒者可改喝氣泡水,在烏魚子吞下前,迅速喝一口飲料,感受口中豐富的層次變化......讓這一期一會的美好滋味,在我們的口中、心中繾綣繚繞。

達人推薦烏魚子厚切一公分,口感滿分!